インタビュー:タイ校卒業生 石田牧子

2023年5月、富山県南砺市に開店したタイ料理店「サムラップ」。金土日のみ営業の隠れ家的レストランにも関わらず、本格的なタイ料理を提供する名店として既に評判、地元客はもちろん、遠くから足を延ばす人やファンの予約が絶えません。

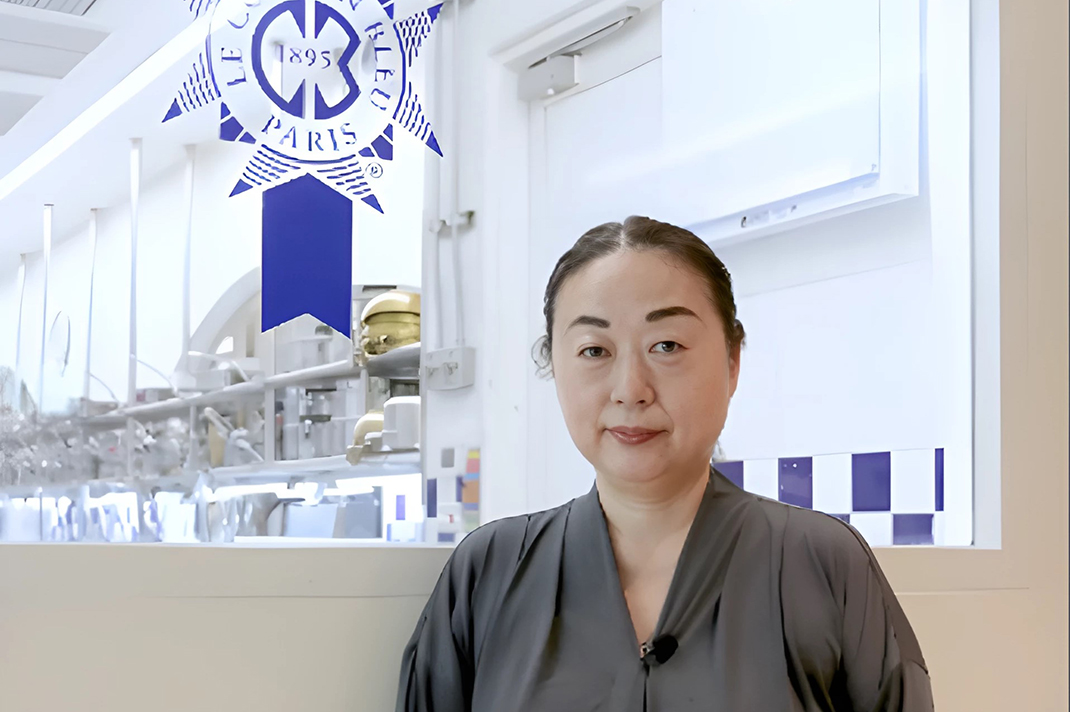

ル・コルドン・ブルー日本校 エグゼクティブ・シェフ ギヨム・シエグレ

「色は淡く、味もまろやか。辛みが強くなる前の、ワサビを取り寄せました」

微笑みながらギヨムシェフが取り出したのはワサビ。直径約5cm、長さで20cmはある立派なサイズだ。

「以前からワサビを料理に使ったことはありましたが、これほど香り高く、まろやかなワサビを試すのは初めてかもしれません。フランス料理で考えるとワサビは特殊な食材ですが、この1本と出逢って改めて創造力をかき立てる食材でもあると感じました」

ギヨムシェフがこのワサビを取り寄せたのは、日本有数のワサビ産地である伊豆。以前、現地に赴き、実際に育つ様を目の当たりにしてきたという。

ワサビは山の湧き水の清流で育つということを知りました。さらに、そのワサビ田の周囲には豊かな自然があり、その美しさにとても感激しました。この感激があったからこそ、今回の料理がひらめいたんです」

ワサビは日本原産の香辛料。主に茎の部分を、鮫肌でつくられた専用のおろし器ですり下ろす。和食の世界では古来より用いられてきた薬味で、防腐作用があるとされており、寿司や刺身などの生魚には欠かせない。ワサビの特徴は鼻にツンと抜ける辛味。この刺激はホースラディッシュに似ているが、それよりもずっと柔らかく、ほのかな甘みさえ感じられる。何より、爽やかで、清涼感ある独特の香りこそ、ワサビの個性だ。

「辛味や香りの強いワサビなら牛など、味の強い赤身肉の方が合うと思いますが、今日はこのワサビのまろやかさを活かし、繊細な料理に仕上げましょう」

ギヨムシェフが用意したのはホロホロ鳥。まろやかなワサビには、淡白な白身の方が合うと考えたのだ。胸や背中からなる骨付きのバトーは稲藁(いなわら)と一緒に粘土で作った釜で包んでオーブンに。モモも稲藁(いなわら)を一緒にして、こちらは真空調理に。およそ70℃の低温で火を入れた。粘土の釜焼きと真空調理を組み合わせることで狙ったのは伝統と革新の融合。どちらの部位も仕上げにグリルしている。そして、肝心のワサビだ。すり下ろしたものをまず、グリーンピースを練ったミント風味のピュレに混ぜた。そして、ホロホロ鳥のジュースから作ったソースにも投入──。

「ワサビの香りは生で使う方が効果的で、今回はその手法をピュレに応用していますが、ソースにも使いました。つまり、ワサビに火を入れたということ。こうすることでまろやかな今回のワサビの個性が隠し味となり、ソースとの一体感も生まれる。今回の料理はホロホロ鳥のグリルですが、日本料理で言うとそれは焼鳥。以前、食べた焼鳥とワサビのマリアージュを思い出し、それをフランス料理に応用した」

できた料理は、400年の歴史を誇る有田焼で、昨今の陶芸家たちが取り組む、白磁に美しく盛り付けられた。今回の料理と同様、伝統と革新の融合を図るというコンセプトからセレクトしたものだ。

「テーマはズバリ、夏です」

肉を調理する際、藁を使ったのはギヨムシェフにとって、藁の香りこそ、夏の香りだったから。

「幼い頃、夏休みになると祖母の家によく行ったものですが、彼女が暮らしていたのは田舎で、辺り一面に麦畑が広がっていました。だからでしょう、麦藁の香りを嗅ぐと夏を思い出すんです。今回は稲藁ですが、この香りを使うことで夏を表現したかった」

夏の記憶は、ワサビ田で自然との一体感に感動したギヨムシェフだからこそ、思い出すことができたのかもしれない。付け合わせのトウモロコシやヤングコーンも夏にふさわしい野菜で、そのほか、チェリーもフランスでは夏の食材。シェリー酒に漬け込み、コショウやカルダモンの香りを効かせ、ワサビ同様の清涼感を追求した。すべて夏を演出するための工夫だ。

「まろやかなワサビの清涼感を盛り込み、ホロホロ鳥では2種の調理法を駆使して、夏を表現した料理ですが、付け合わせの野菜をはじめ、あらゆる箇所に学校で教えるフランス料理の技法がちりばめられています。トゥルネ、ジュリエンヌ、こうした野菜の切り方は授業で教えますし、それからコンフィ、グラッセといった煮方、アングレーズという茹で方、ヴァプールという蒸し方など、火の入れ方も様々な技法を駆使している。釜焼きと真空調理法で伝統と革新の融合を図りながらも授業で会得すべき多彩な手法が一体化し、日本伝統の皿の上で完結した、ル・コルドン・ブルー日本校でしか作り得ない一品です」

Copyright © 2026 Le Cordon Bleu International B.V. All Rights Reserved.